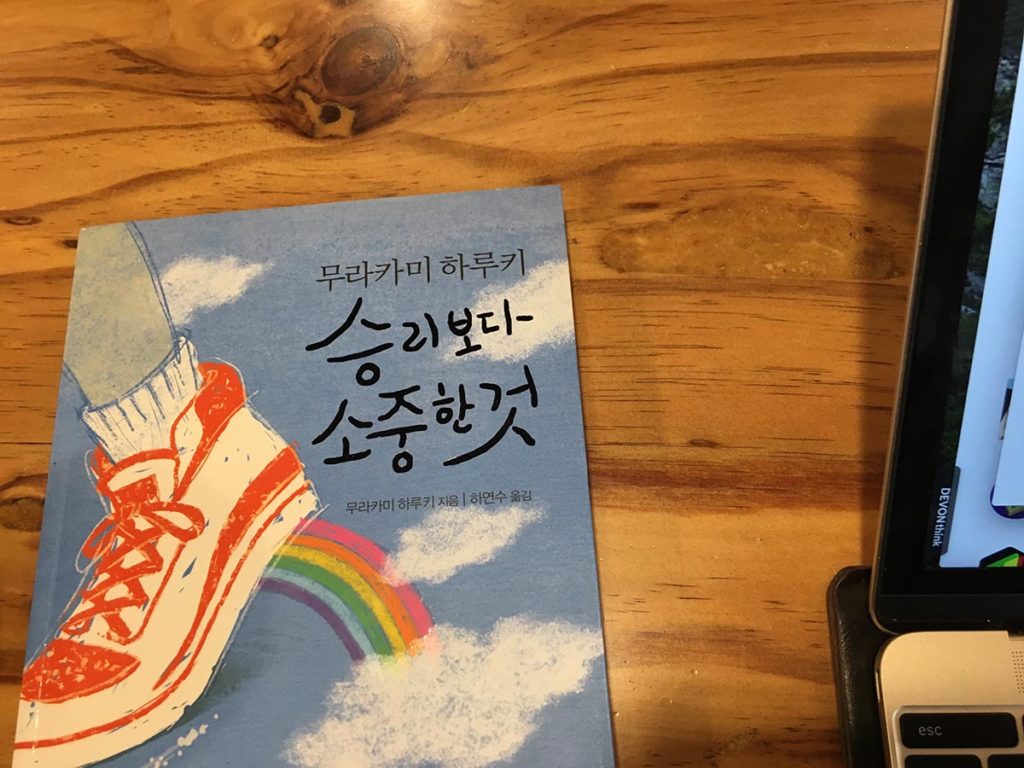

最近、村上春樹の「シドニー!」を読み始めたんだけど、家の近くにできたアラジン中古書店で同じ作家の「勝利より大切なこと」という本を見かけたんだ。タイトルは違うけど、ちょっと中を覗いてみると目次が「シドニー!」と同じだったんだよね。📚

たまに表紙や版型を変えて再出版される本に出会うことがあるけど、特に春樹の本は、人気だからなのかはわからないけど、文章が編集されて全く別のタイトルで紹介されることが多かった。短編エッセイや雑誌に連載していた文章をあれこれ編集して、新刊のように出すんだけど、それが日本でもそうなのか気になるね。

「勝利より大切なこと」の発刊ヒストリーを見てみると、最初は日本で春樹のオリンピック旅行記をまとめた「シドニー!」というタイトルの本が発刊(2001年)されるんだ。この本は7年後、国内で文学手帳を通じて(翻訳 ハヨンス)「勝利より大切なこと」というタイトルに変えて紹介され、再び8年後にはビチェを通じて(翻訳 クォンナムヒ)「シドニー!」として発刊された。

私は原題をそのまま使うのが好きで、個人的には傲慢な翻訳者や編集者の無責任なタイトル変更は犯罪だと定義したいくらいだ。(もちろん「ベンジャミン・バトンの時間は逆行する」- 原題:ベンジャミン・バトンの奇妙な事件 The Curious Case Of Benjamin Button – のような超越翻訳は除く)

好奇心でページをめくってみると、「シドニー!」と内容は同じだけど、読んでみた感覚が不思議と違う。文章の長さや段落の構成が異なる場合もあり、さらには描写が異なったり省略されている部分もあった。📖

かなり有名な翻訳書がうまく読めないときは、原文でもそうなのか気になることがある。「ロビン・クック」の医学小説もストーリーや構成は優れているけど、文章は小学生の作文みたいでとても我慢して読めなかった。もちろん作家が医学生だったから文章力は欠けているかもしれないけど、もし原書の文章もそんな感じなら、どんなに筋や構成が優れていてもベストセラーになるわけがない。もちろん原書を直接読んだわけではないので、翻訳が問題だと断定することはできないけど…

日本語は私たちの言葉と語順も同じで単語も似ているから、翻訳者によって大きく変わらないように思えるけど、やはり彼らも人間だから文章に自分だけの色を込めたり、自分だけの表現や単語を無意識に選んでしまうことがあるんだ。

「勝利より大切なこと」を少し読んでみると、最初に発刊されたときになぜ反応がなかったのかがわかる気がした。春樹の文章の特徴として、文章は簡潔だけど、それらが調和していなかったんだ。まるで安南米で作ったご飯を箸で食べるような感じがしたと言えばいいのかな?しかも頻繁な飛躍的縮約で(文章を一つの単語に置き換えたり、二、三文章を一文に要約したり)文章の意味を変質させていた。

だからと言って「シドニー!」の翻訳がはるかに優れているという話ではなく、どちらにしてもあまり面白くなかった。「シドニー!」の方が春樹らしさが感じられたけど、それは文章よりも安西水丸(春樹エッセイの挿絵を描いていたイラストレーター)の画風を真似た挿絵のためだろう。

もちろん翻訳もできないくせに文句が多いと言う人もいるかもしれないけど、そういう論理なら塩味のパスタを食べるときでも文句なしで食べなければならないということになる。私はこれからも消費者の権利として気に入らないものには引き続き文句を言い続けると、こっそり言ってみるよ。✊