音楽を聴くとき、私は歌詞よりもメロディや演奏に集中するタイプだ。そのため、好きな曲でもメッセージをよく知らないことがある。でも、そうじゃない人もたくさんいるみたいだね。もちろん、これは人それぞれだからあまり気にしないけど、たまに友達に音楽をシェアすると

最近、何か辛いことでもあったの?

と反応されると、どう返事をすればいいのか考えてしまう。以前、気分転換にFoster the Peopleの『Pumped Up Kicks』をよく聴いていたけど、それを聴いて驚いた友達もいた。もちろん、歌詞の内容に盛り上がっていたわけではないけど… アーロン・トベイトの『I’m alive』もそういった曲の一つで、聴くと楽しいけど歌詞はちょっと不気味だ。とにかく、歌詞に集中する人が思ったより多いことがわかってからは、曲を勧めるときに歌詞も一緒に見るようになった。でも、それが面倒になって結局、一人で聴きたいと思うこともある。

少し話が変わるけど、コンテンツに命を吹き込むためには、コンテンツだけのストーリーが必要だ。情報の拡散にはコンテンツのクオリティだけでは限界がある。コンテンツのクオリティは消費者がそれに触れるときに力を発揮するが、そのコンテンツの前まで消費者を引き寄せるのはストーリーだ。伝わりやすく共感できるストーリーは、消費者をそのコンテンツの伝播者にしてくれる強力なツールだ。こういった作業は芸術的コンテンツだけでなく、企業の製品リリースや組織の人事異動など、すべてに通用する技術で、命のないオブジェクトや行為が直感的かつ感情的に対象に移行するのを助ける。

音楽において歌詞は、そのコンテンツのストーリーを構築する過程でもある。歌詞にはまるでドラマのようにエピソードがあり、状況があり、主人公が存在する。それ以外にも、その曲を作る過程の物語も小説の枠組みのようにコンテンツのストーリーを豊かにしてくれる。

もちろん、ストーリーが否定的な影響を与える場合もある。キム・グァンジンが『魔法の城』を作曲することになった逸話がそうだ。彼は『プリンス・オブ・ペルシャ』というゲームを楽しんでいて、アイデアが浮かびこの曲を作ったそうだが、個人的にはゲームが好きだけど、そんな叙情的な音楽にこんな裏話があるなんて、なんだかがっかりしてしまった。その後、音楽を聴くとキム・グァンジンがしゃがんでそのゲームをしている想像をするようになった。(あまり上手くない気がするけど)

イム・チャンジョンの『ソジュ一杯』はソジュを飲みながら作ったと言われ、聴いた後は少し退屈になり、音楽もすぐに退屈になった。話していると、音楽にストーリーや裏話があるのはむしろ良くない選択肢かもしれないと思うこともあるが、ストーリー技法をうまく活用したいなら、プロの作家を雇うことをお勧めしたい。

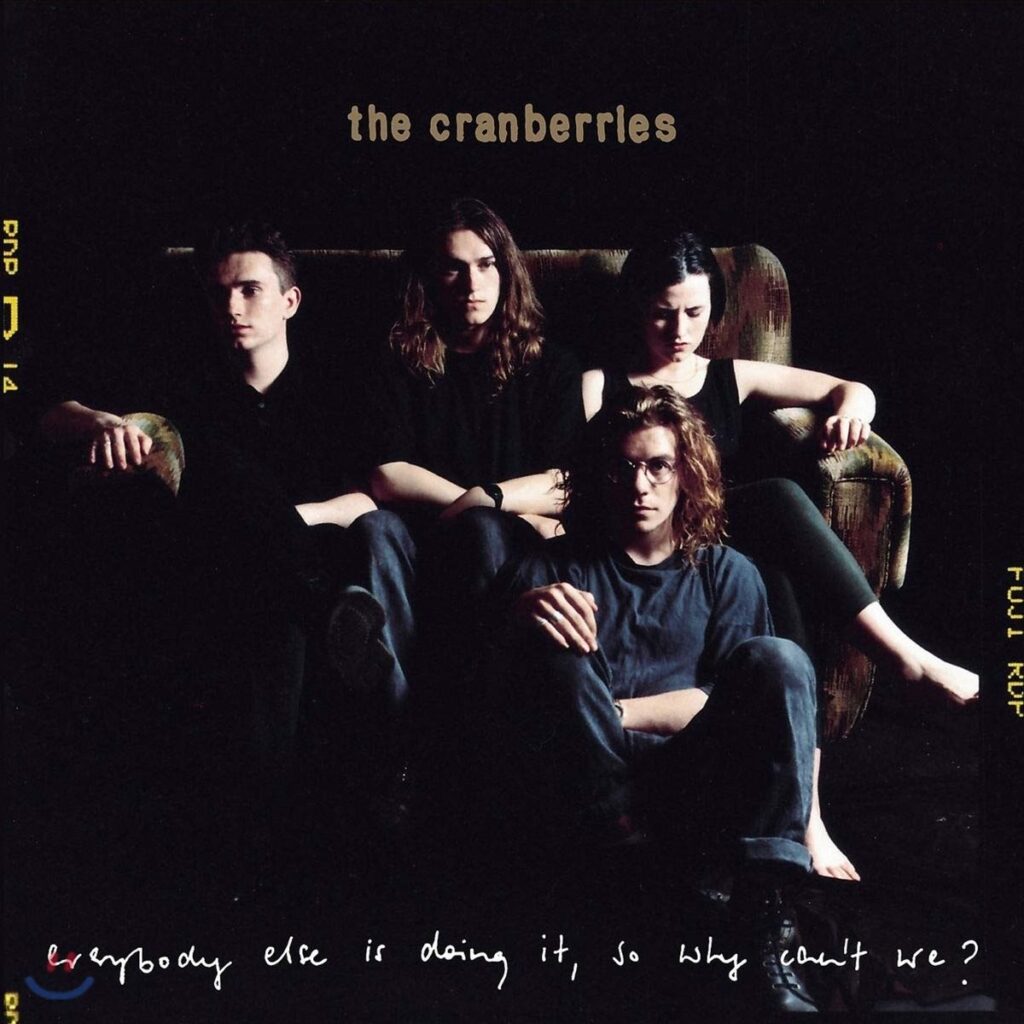

クランベリーズのヒット曲『Linger』の歌詞は、元のシンガーであったナイオール・クインが書いたものだった。しかし、その後ボーカルを担当することになったドロレス・オリオーダンが、付き合っていた軍人との過去を思い出しながら書き直し、この曲は大成功を収めた。もし最初の歌詞に固執していたらどうなっていたのか気になるけど、とにかく歌詞がかなり悲しいので、メロディがロマンチックだからといってこの曲を彼女に送るのはやめておいたほうがいいね。