ランチに行くたびに『ソチョティーンライブラリー』の看板が目に入ってきたけれど、先週になって突然行ってみたくなったんだ。

正門を開けて入ると、温度測定デスクに高校生くらいの男の子が座っていた。久しぶりに訪れた人のようだった。QRチェックをして手首を出して体温を測ると、『地下に降りてください』と微笑んでくれた。デスクの横を通り、エレベーターに乗って地下2階に降りると書庫があった。一目でその中の本が全部見えるくらいコンパクトな閲覧室だ。本が多くても選ぶまでの時間が長くなるだけ。並んでいる本棚には新刊がきちんと並んでいて、新しい図書館なのでほとんどが新しい本だ。どれを手に取っても新しい本の匂いがする。まるで小さな街の本屋さんみたいに。

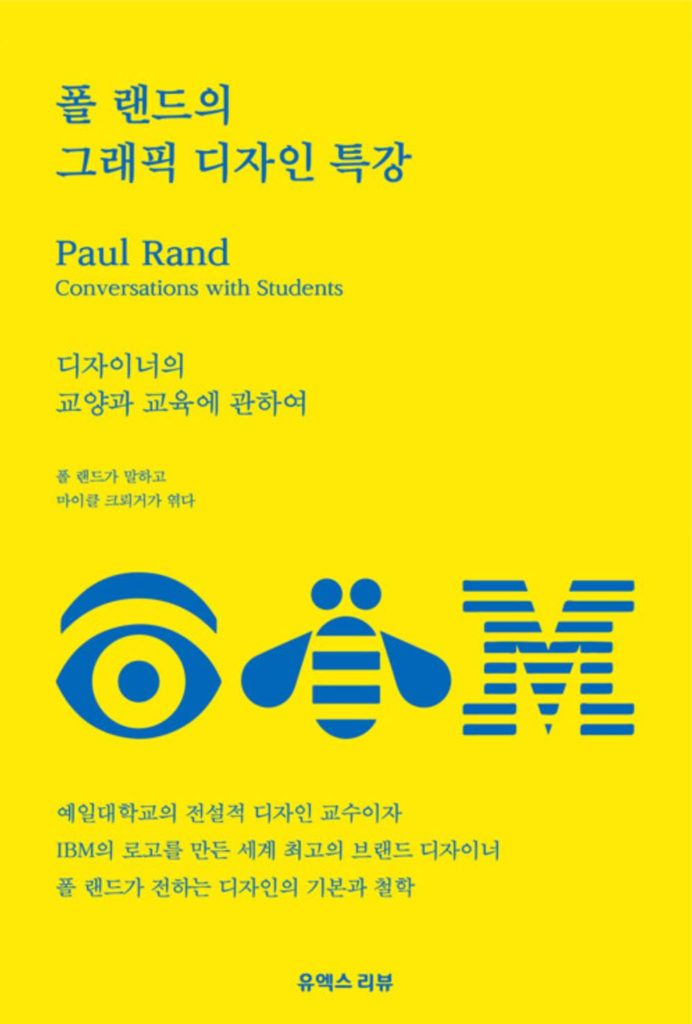

透明なプラスチックの仕切りの中の司書は、ティーンライブラリーだけど大人も使えると言っていた。それに、この近くに住んでいなくても本を借りることが可能だった。司書が教えてくれた通りに、図書館内のキオスクで図書館IDを作った。そのIDと一緒に身分証を提示すると、すぐに貸出カードを作ってくれた。司書はアプリをダウンロードするともっと便利に使えると言っていた。どの本を借りようかと見回していると、返却書籍の仮の本棚に置かれていたポール・ランド(デザイナー/教授)の『グラフィックデザイン特講』という本を手に取った。誰かが借りていた本で、少なくとも昨日までは貸出中だったその本は、まず薄くて気に入った。気が向けば立ったまま全部読んでしまえるかもしれない。でも、私はその本を借りることにした。その日に作った貸出カードが完璧に作動したのはもちろんだ。

『グラフィックデザイン特講』はポーランドのインタビューだけを含む書籍にもかかわらず、かなり意味のあるインサイトを得ることができる。浅い人たちがまとめたと言う名の曖昧な理論書よりずっと良かったと言えるかな。得たいものと伝えたい内容がジッパーを上げるように滑らかに繋がらないけれど、会話ってそういうものだから。いずれにしても、その行間を読んでいると、ポーランドが重要だと思うことをそれなりに推測できる。

経験というものは整理されて額に貼り付いているのではなく、その体と精神の中にそのまま内在されていて、それが正しく転移されるためには観察という非効率的な時間消費が必要だ。隣で退屈な時間を過ごしていると、ある瞬間に『カシャッ』と写真を撮るように取り出せる。でも、こういう本はその時間をかなり短縮してくれる。頑固な老人の機嫌を取る必要もないし、ぎこちない状況で退屈な時間を過ごす必要もない。その点では読書はかなり効率的だ。

それはそうとして、個人的に彼のIBMロゴは本当に最高だと言っておきたい。