「歯を抜かなければならないようです。」

医者が言った。奥歯がとても痛くて歯医者に治療に来たのだが、状況は深刻なようだった。

「状態が悪いのですか?」

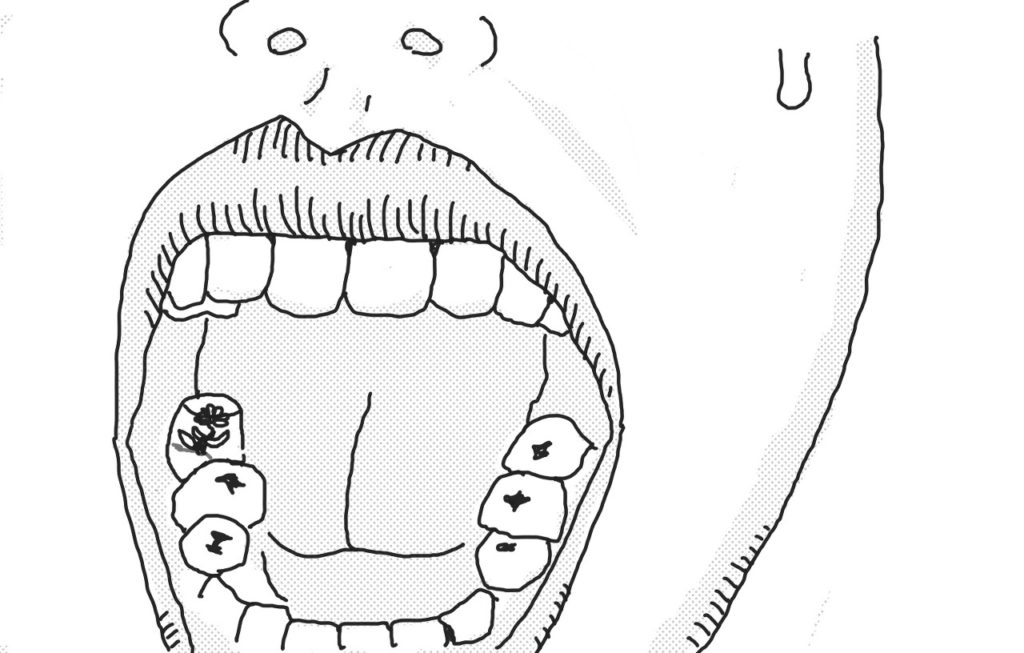

「はい、このX線写真を見てください。一年前に撮った写真と一緒に見ましょう。後ろの骨がこんなに溶けているでしょう?」

「よくわかりません。」

「そうなんです。こちらも見てください。歯の内側にも溶けているのが見えますよね?」

「少し黒く見えるのが溶けているのですか?」

「そうです。前後に大きく腫れているので、抜いた方がいいかもしれません。」

子供の頃は、日をおいて歯を抜いたこともあった。その時は揺れていて、知らぬ間にポロッと抜けてしまったこともあったから。

「子供の頃に初めて生える歯を乳歯と呼びます。乳歯は上顎に10本、下顎に10本ずつ萌出します。」

「萌出ですか?」

「歯は骨です。歯も最初は他の骨のように皮膚の中で育つんです。そして、ある瞬間に花が咲くように歯茎を開いて皮膚の外に現れるのですが、これを萌出と呼びます。皮膚科医に聞くと、小さな腫れ物が広範囲に出ることだと言うでしょうけれど。」

「ああ、はい。どちらも萌出なんですね。」

こうして永久歯である奥歯を抜かなければならない状況になってみると、子供の頃からちゃんと歯を管理していなかったことを後悔した。ちゃんと管理して乳歯を使い続けていれば、今奥歯を抜いてもまた生えてきたのではないだろうか?

「そうではありません。乳歯は子供の頃に抜けるようになっているのです。硬くもなく、腐っていなくても、永久歯が萌出する際に乳歯の根を溶かすのです。それで簡単に揺れて抜けてしまうのです。」

「ああ、そうなんですね。そうしたら、管理する必要はなかったのですね。」

「永久歯が生えた後、よく管理していれば、今日歯を抜く必要はなかったのです。」

なぜ人間は歯が一度しか生えないのだろう?三、四回くらい生えれば、歯を抜かなければならないという危機感を感じる必要もなかったのに。

「もしサメに生まれていたら、歯がずっと生えていたでしょう。」

「そうですか?」

「サメには歯の再生遺伝子ネットワークが存在します。だから、死ぬまで歯が生え続けるのです。」

でも、歯のためにサメに生まれたいとは思わない。

「イギリスのシェフィールド大学の研究者が、人間にもサメと同じ歯の再生遺伝子があることを発見しました。歯牙板という上皮性細胞が歯を生えさせるのですが、人間はこの細胞が一度歯を生え替えると消えてしまうんです。しかし、同じ遺伝子が人間にも存在することがわかったため、この細胞を持続的に保有できるようにする研究をしています。もうすぐ人間も何度も歯を生え替えることができるかもしれません。」

「それなら私も歯が新しく生えることができるんですね?」

「私たちの時代には無理です。」

医者は断言した。そうならば、インプラントをする方法しかないのだろうか?

「いいえ、もう一つ方法があります。」

「ええ?入れ歯ですか?」

「奥歯は力を受けることが多いので、奥歯一つだけ入れ歯にすることはほとんどありません。」

「それなら他の方法は何がありますか?」

「よくご存知のインプラントの他に、イプラントがあります。」

「イプラントですか?」

「はい、イプラントです。」

生まれて初めて聞く言葉だ。聞いたことがあったとしても、インプラントだと思っていただろう。いったいイプラントとは何だろう?

「イプラントは文字通り歯を植える作業をすることです。」

「インプラントも偽の歯を植えるのではないですか?」

「イプラントは実際に本物の『歯の種』を植えます。まるで花の種を植えるように。」

本当にそんなことがあったなんて、私は知らなかったのか?

「イプラントは実際にはすべての歯科で施術できるわけではありません。つまり、極めて一部の歯科医だけがイプラントを施術できるということです。」

「そんな技術があるなら、なぜすべての歯科医が施術しないのですか?」

「一つの資格がさらに必要です。」

「医師資格ではなく?」

「はい、園芸技能士資格も必要です。それで、多く施術されることができません。もちろん、それ以外にも他の理由が一つありますが…」

これは何のたわごとだ?歯科医が園芸技能士資格も必要だというのは、理にかなっているのか?

「イプラントは実際に歯を植える作業をすることだと申し上げたじゃないですか。施術する際には歯茎を切り、その中に[歯の種] – あなたの場合は[奥歯の種] – を植えることになります。そして、歯茎を覆います。患者さんはその後、1か月間、毎日歯科を訪問しなければなりません。」

「毎日訪問しなければならないのですか?」

「はい、そうすれば、園芸技能士資格を持っている私が毎日その場所に水をやり、一定時間直射日光を浴びせます。あそこに見える手術用照明、見えますか?あれを使います。」

「植物を育てるように?」

「そうです。だから園芸技能士資格が必要なんです。技術がなければ歯の種を発芽させることができず、発芽してもすぐに枯れてしまうのです。」

「発芽するんですか?」

信じられない。

「はい、少しずつ育ちます。育ちながら根の部分がだんだんと太くなり、白い実が育ちます。花が一度咲いて枯れると茎はしおれ、白い実は成長し続けて歯槽骨にしっかり固定されたまま歯茎を突き抜けて上がってきます。それが歯になるのです。」

「何かを食べ続けると思いますが、口の中でちゃんと育つでしょうか?」

「だから、育つ間に食べ物や他の歯に歯の芽が傷つかないように、その上にテフロンで作られた透明なビーカーの形の蓋をかぶせておきます。」

「蓋ならすぐに取れてしまうでしょう?」

「そうならないようにしなければなりません。歯の芽が傷つくと、最初からやり直さなければならないからです。」

「テーブルの上にコップを逆さに置くわけではなく、歯茎の上にどうやって動かないようにするのですか?」

「方法がありますよ?」

「どうやってですか?」

「そのテフロンビーカーにはネジが付いています。それを歯槽骨 – 歯が埋まっていた骨のことです – に穴を開けてそのテフロンビーカーを固定すればいいんです。そうすれば、絶対に動きません。」

「ああ、それなら絶対に動きませんね!」

「そうです!」

「でも、それはインプラントの方法ではありませんか?」

「はい、その通りです。先ほど、イプラントを多く施術しない理由が資格以外にも一つあると言いましたよね?」

「そうでしたか?」

「はい、その理由がまさにそれです。どうせイプラントもビーカーを固定するために歯槽骨に穴を開けるのです。そこに人工歯根を代わりに植えればすぐに終わるからです。」

「園芸技能士資格も必要ありませんし。」

「その通りです。」

話を聞いていると、イプラントという技術はあまり意味がないように思えるのに、この医者はなぜ園芸技能士資格を取ったのだろうか?

「私はただ園芸に興味があったので取ったのです。」

そうだったのか。

「それでは、インプラントでお願いします。」

「はい、わかりました。三ヶ月後にまた来てください。歯槽骨が少し埋まったらその時の状態を見て施術しましょう。」

「はい、その時にそのテフロンビーカーも見せてください。見物したいです。」

見物でもしてみたかった。