プレゼン資料を仕上げるための会議中、問題のあるページについて熱く議論していた。というより、一方的な叫びに近かった。ただ、その厳しい現実を語るページに希望を載せたいだけだった。意志を込めてでも。

‘正直でいなければならないが、良く見せることも大事だよね?’

それは確かに難しいことだが、不可能であってはならない。もしそうなら、今この努力が無意味になるからだ。隙間を縫って‘ああ’という感覚を相手の頭の中の空白に浮かび上がらせる必要がある。空白でも、満たされた空間でも、何でもだ。その時だった。アラームが鳴ったのは。瞬間的にそのメッセージを覗き込んだ。

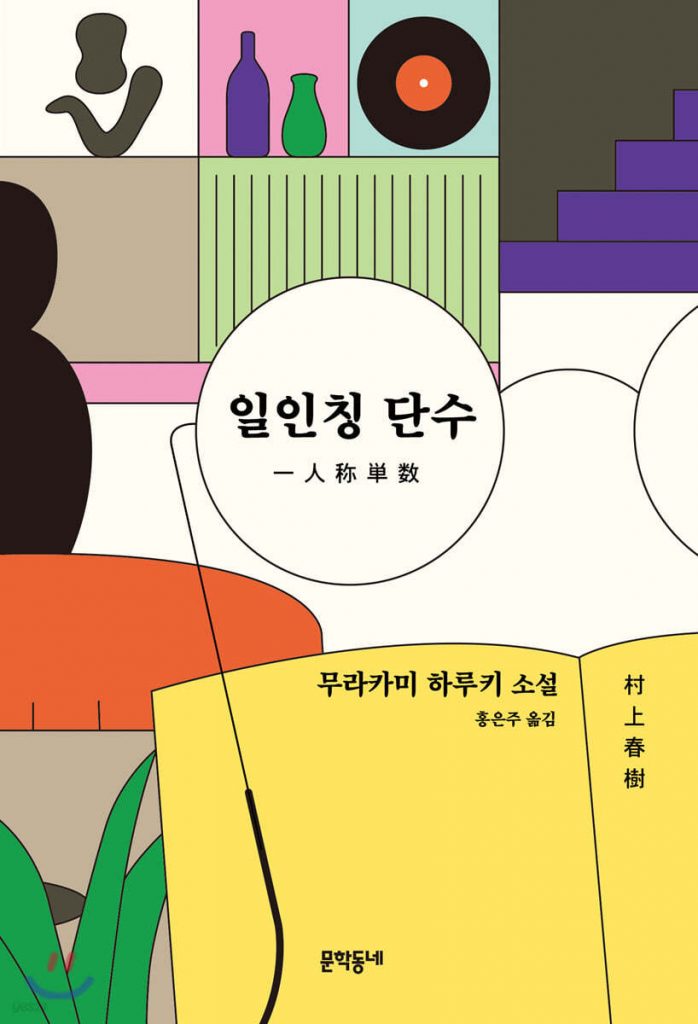

‘村上春樹の新作小説集『一人称単数』出版記念として、なくなり次第『一人称単数』ステッカーパックをプレゼント’

会議中にメッセージを見てしまうなんて、それも一対多の説得の瞬間に、それは普段の私とは違った。なぜそうしたのか、今でもわからない。もしかしたらその状況でメッセージの後ろに隠れたかったのかもしれない。

書店アプリをインストールして三年が経つが、アラームが鳴ったのはその時が初めてで、どれくらいぶりか覚えていないが、会議中にメッセージを確認したのも久しぶりだった。そんな風に通知を確認する自分が不思議で、そんな私を見る人々の視線が不思議だった。そんな曖昧な状況で私は帰り道に書店に寄ろうと思った。もちろんステッカーパックのためではない。

その日書店に向かいながらスマートフォンを開き『一人称単数』を検索した。書籍紹介ページにはすでに140件のレビューがついていた。どうやら出版された日には送られていないようだ。寒さのせいかすぐに指が冷たくなった。朝のニュースで今年で一番寒い日だと言っていた。指先の感覚が次第に鈍くなるのを感じながら画面を上にスクロールした。いつものように賛否両論のレビューがあった。私はざっと読み進めていたが、指が冷たくなったので『でも、思ったより本が薄いですね。』というレビューを最後に、スマホと手をポケットに突っ込んだ。そうしなければ、吹き付ける冬の風で凍った指がポキポキ折れてしまったかもしれない。でも、歩き続ける間、なぜかそのレビューが頭から離れなかった。

そのレビュアーは本が‘薄い’と言った。なぜ感想ではなく、観察をコメントしたのだろうか?本の内容には満足したのか?いや、少なくとも厚さには満足していたのか?その文章だけでは全くわからなかった。文はまるで論文の一部のようにドライで明確で、感想を排除した状態で事実のみを語っていた。彼はコメントを読む人々にどんな行動を期待したのだろう?もちろん、そんな期待など最初からなかったかもしれない。でも、あったとしたら?

‘でも、思ったより本が薄いですね。書店でサッと読めるくらいですよ。’

その後すぐに‘じゃあ一度書店で全部読んでみようか?’と思い、それが決意に変わった。最近私はそういうものが必要だった。

コロナのおかげでここ数ヶ月、退社するとすぐ家に直行していた。普段から特に出歩くのが好きな性格ではないが、溝に沿って水が流れるように、第二次大戦のドイツ軍がフランスを攻撃するためにアルデンヌの森を横断するように、必死で家に向かって歩くことはなかった。しかし、今日はリスのように車輪を回す日から解放され、敵陣に忍び込み誰にも気づかれず敵将の首を切り落とし幽霊のように脱出する伝説の戦士になる日だ。そのコメントレビューは私にヒトラーのように指示し、私はゲッベルスのようにその命を受けて書店に向かって足を進め始めた。

近くの小さな書店には予想通りほとんど人がいなかった。私は新刊を積み上げた棚の前に立ち、数十冊の‘一人称単数’の中から一冊を手に取った。本当にそのレビューに書かれていた通り薄かったその本は、八篇の短編小説で構成された短編集だった。その場で‘石枕に’、‘クリーム’、‘チャーリー・パーカー・プレイズ・ボサノバ’、そして、‘ウィズ・ザ・ビートルズ’を一気に読んでしまった。そしてすばやく書店を出て家に向かった。

翌朝、私は朝食を済ませるとすぐに蚕室の大型書店に行き、午前九時半、入口が開くまで外に立っていた。朝食を早く食べたのもあって、オープン時間をよく知らなかったのもあった。もちろん事前に行って入口で待つつもりは全くなかった。オープンを担当する店員は外に立っている私を気の毒に思ったのか、- 私一人きりだった – 午前九時二十四分に入口を開けてくれ、私はすぐにベストセラー棚の前で‘一人称単数’を手に取り読み始めた。‘ヤクルトスワローズ詩集’、‘カーニバル’、‘品川猿の告白’。順番にマラソンを走る選手のように順に読み進めると、すぐに最後の小説‘一人称単数’に出会った。その小説は他の作品に比べて比較的短かった。

前日に読んだ前半は‘やはり!’と感嘆しながら読み、翌日に読んだ後半は‘まあ、普通’と淡々と読み進めたが、総評をするなら‘良かった’くらいで終わらせられるだろう。彼の長編小説やエッセイを好きな人は多いが、短編を好む人は相対的に少し少ない。ただ、私は個人的に春樹の短編が好きだ。

長編は息が長いため、作家なりに自分の長所を生かす余地が多い。文章力で勝負する作家もいれば、それが少し劣ってもストーリーで押し切る作家もいる。とにかく、能力が足りない部分があっても、それなりの良さを持っていれば、読者は読んでいる間にその長所に期待して、結局ある程度満足することになる。人は思ったより寛大だからだ。いや、寛大というよりは鋭くない。でも、短編の場合は手加減がない。長さが短いため、何かをきちんと見せるのが難しい。そのため短編は大体が不完全に見える。曖昧なストーリーに特に感動のない文体で埋め尽くされているのが短編の世界だが、春樹の短編は少し違う。何か言葉では説明しにくいけど、無理に表現するなら‘奇妙な形だが、不思議と完璧’くらいだと思う。

後半の作品は誰が見ても春樹が主人公のエッセイのようだが、ネットで調べると、それもすべて小説だった。(彼は‘ヤクルトスワローズ詩集’を独立出版したことはない)私は最後の短編‘一人称単数’まで一気に読んでしまい、急ぎ足で書店を出た。時計を見るとまだ午前十一時になっていなかった。

‘完璧なレビューだった。’

確かにそう思った。